|

|

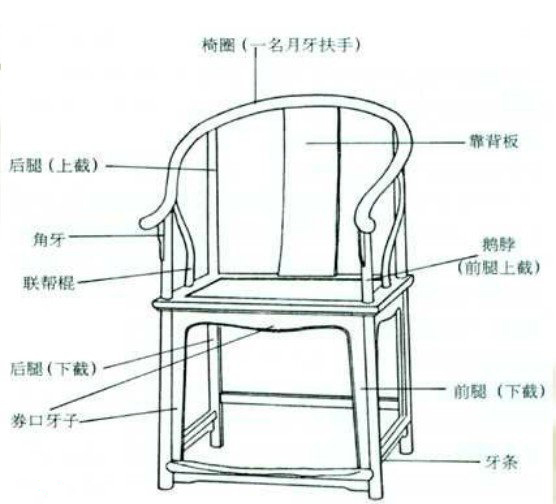

椅子是有靠背坐具的總稱,其式樣和大小,差別較大。明清家具中的椅類,按椅子的形式來劃分,分為靠背椅、扶手椅、圈椅、交椅和寶座等。從字面上看,圈椅就是靠背如圈的椅子,但您了解圈椅文化、圈椅的形制、圈椅的特點、明式圈椅與清式圈椅的區(qū)別又是什么呢。

黃花梨圈椅是明式家具中最具文化品位的坐具,它暗合中國古典哲學(xué)天圓地方。亦稱“羅圈椅”,是指后背搭腦與扶手由一整條圓潤流暢的曲線組成,以其上羅圈而得名。元朝圈椅所見不多,到明朝圈椅漸成風(fēng)尚。

但黃花梨圈椅發(fā)展到清代,其基本式樣并未有根本性改動。但在尺寸與制造細(xì)節(jié)上卻有較為明顯的改進與變化。

圈椅是由交椅發(fā)展而來,最明顯的特征是圈背連著扶手,從高到低一順而下,就坐時可使人的肩膀都倚著圈形的扶手,感到十分舒適,頗受人們喜愛。造型圓潤優(yōu)美,體態(tài)豐滿勁健,是我們民族獨具特色的椅子樣式之一。后來逐漸發(fā)展為專門在室內(nèi)使用的圈椅。它和交椅不同的是不用交叉腿,而采用四足,以木板作面,和平常椅子的底盤無大區(qū)別。只是椅面以上部分還保留著交椅的形態(tài)。這種椅子大多成對陳設(shè),單獨擺放的不多,因為圈椅的椅圈是弧形的,所以用圓材較為協(xié)調(diào)。圈椅大多采用光素手法,只在背板正中浮雕一組簡單的紋飾,但都很淺。背板都做成“S”形曲線,是根據(jù)人體脊椎骨的曲線制成的,為明式家具科學(xué)性的一個典型例證。

清早期 黃花梨云紋圈椅

67×45.3×97 厘米

此圈椅選用黃花梨,整體素雅,中規(guī)中矩。椅背形狀如圈,扶手出頭,與鵝脖間打槽嵌入小角牙。靠背一氣呵成,上部開光平地浮雕云紋頭。硬屜座面,下無束腰,直腿外圓內(nèi)方,側(cè)腳收分明顯。腿間設(shè)起陽線的卷口牙子,下有管腳棖,明式圈椅的典型特點在這把圈椅上顯現(xiàn)的淋漓盡致。

在賞析完明式圈椅后,我們再看一個清式的圈椅,此時的圈椅已經(jīng)從簡約變成了沉穩(wěn)形,形制和樣式也隨著統(tǒng)治者的普漲造勢走向了繁復(fù)。

清式皇宮圈椅

先談尺寸變化。

明代黃花梨圈椅,無論其下部方正部分與上部圓圈扶手靠背部分的體量尺寸均緊湊而小巧。尤其是圈部,多為三節(jié)圈,且胳膊搭放處兩側(cè)的最寬距離,一般為56-60公分之間。到了清代,則此圈最寬處一般放大到66-70公分之間,普遍加寬了10公分左右,一般也多做成五節(jié)圈,更靠近一個整圓。圈椅下半部方正部分,明代一般橫為58-62公分,縱為42-45公分。清代則將橫部略加大,多為60-64公分,而縱部則加大更多,變?yōu)?/span>48-52公分。使椅子更深,屁股可以更加靠后。清代出現(xiàn)的宮廷式圈椅,則尺寸體量更大,圈背兩側(cè)最寬處達(dá)70-72公分,方正部分則橫為65公分左右,縱為55公分。橫縱間僅差10公分。使皇帝與王公大臣們坐起來更顯威風(fēng)與氣派。

綜上所述,明式圈椅與清式圈椅的區(qū)別可以分為三點,第一,明式圈椅一木連做,不做束腰;清式圈椅常帶束腰,一木分作;第二,明式椅圈多為揣手五接,甚至七接;清式椅圈有揣手三接者;第三,明式圈椅靠背板呈明顯的“S”形;清式圈椅靠背板有呈弧形者。

再談式樣變化。

明清黃花梨圈椅樣式上的最大變化在圈椅兩個把手處。明代黃花梨圈椅的兩個拐把頭,拐得比較生硬而直接,彎子轉(zhuǎn)得急,扶手把頭也比較大,像一個正圓形或菱圓形的小盤子。到清代,則此處轉(zhuǎn)彎半徑加大,拐得比較順暢而圓滑,手把頭也明顯縮小,比圈椅的兩根圓桿略寬一些,不表現(xiàn)為一個突出的圓疙瘩,而是順勢外撇一點,粗大一點,減少了突兀感。從美學(xué)上看,更為流暢華美。清代出現(xiàn)的宮廷式圈椅除各部尺寸都加大外,拐把頭處又格外加大加寬,并在拐把頭處透雕各種花紋,在四只腳下加托泥板,使整個椅子的長、寬、高度都獲增加,從而顯示出與一般圈椅不同的豪華。民國以后,乃至當(dāng)代仿制的明式圈椅,其摹本主要是清代黃花梨圈椅,而不是明代黃花梨圈椅。

【提示】正大新聞版權(quán)歸屬正大所有,如有轉(zhuǎn)載,請說明出處