|

|

▲國立西南聯(lián)合大學(xué)校門。

沒有一種懷念,不是對當(dāng)下的遺憾。

去年是西南聯(lián)大建校80周年,在民間,各類紀(jì)念文章紛紛刊出,共同緬懷那段關(guān)于西南聯(lián)大的崢嶸歲月。而在北大更是舉行了80周年紀(jì)念大會,老校友齊聚一堂,為西南聯(lián)大慶生。

如果有些事情,發(fā)生在這所大學(xué),會怎么處理?

━━━━━

1946年,有三個女孩報考清華落榜。她們叫梁再冰、馮鐘璞、梅祖芬。梁再冰父親是梁思成,清華建筑系主任;馮鐘璞父親是馮友蘭,清華文學(xué)院院長;梅祖芬父親是梅貽琦,清華校長。這樣的事,在握有大把機動名額的今天看來,簡直就是天方夜譚:校長、院長、系主任的女兒,報考本校竟得不到絲毫照顧。當(dāng)時,梅祖芬距離清華分?jǐn)?shù)線只差了2分,同學(xué)們都叫梅祖芬去找父親幫忙。梅祖芬說:“正因為我父親是校長,所以決無可能。”身教勝于言教,這些先賢令后來者汗顏。

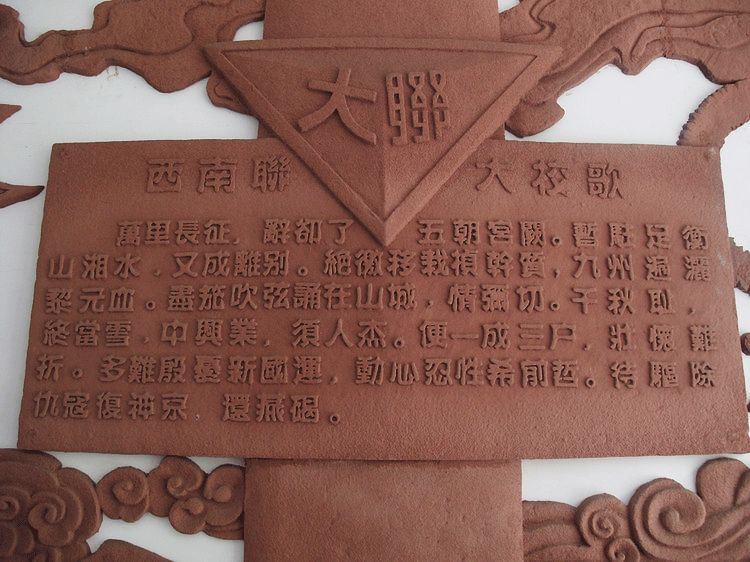

▲西南聯(lián)大校歌

━━━━━

在西南聯(lián)大,最可貴的就是師生之間,存在一種平等誠摯的教學(xué)相長的風(fēng)氣。平時學(xué)生考試,不必按教師講義來答卷,意見與教師相左,只要有根據(jù),也可拿高分。曾經(jīng)有個同學(xué)不同意講課教授的觀點,寧可放棄學(xué)分,也不再聽這位教授的課。但教授很大度,同意該生不聽課,“學(xué)期結(jié)束時交一份合格的課程論文就行。”后來,這位同學(xué)交了篇反對老師觀點的論文,因質(zhì)量較好,竟得到教授高分。“現(xiàn)在大學(xué)有標(biāo)準(zhǔn)教科書,考試還必須弄個標(biāo)準(zhǔn)答案,我不認(rèn)為學(xué)問需要一個標(biāo)準(zhǔn),如果大家都按一個思路去想,科學(xué)怎么進(jìn)步?包括愛因斯坦的理論也不應(yīng)該成為標(biāo)準(zhǔn),否則永不可能超越,學(xué)術(shù)的生命力就在于它的自由。”鄒承魯院士曾是西南聯(lián)大的學(xué)生,他非常喜歡聯(lián)大的學(xué)術(shù)自由氛圍,60年代,他搞出了轟動全球的胰島素。

▲西南聯(lián)大操場

━━━━━

1943年,課堂休息期間,曾發(fā)生過這樣一段對話。一個年輕人問另外一個:“愛因斯坦最近發(fā)表的文章,看了沒有?”對面答道:“看了,你覺得怎么樣?”問者很不屑地?fù)u搖頭:“毫無創(chuàng)新。”這樣的對話,無疑是狂妄而自負(fù)的,但當(dāng)時周圍的學(xué)生聽了,毫不覺得刺耳。這兩位年輕人,后來一個獲得了諾貝爾物理學(xué)獎,另一個成為中國半導(dǎo)體物理的開拓者。他們就是楊振寧和黃昆。“學(xué)術(shù)的生命力就在于它的自由。”聯(lián)大學(xué)生就這般養(yǎng)成了“自由”的習(xí)慣,獨立思考在學(xué)校蔚然成風(fēng),熏陶滋養(yǎng)著聯(lián)大學(xué)子。“一個好的體制應(yīng)該最大限度允許人的自由。沒有求知的自由,沒有思想的自由,沒有個性的發(fā)展,就沒有個人的創(chuàng)造力。西南聯(lián)大為我們提供了這一切。”楊振寧說。

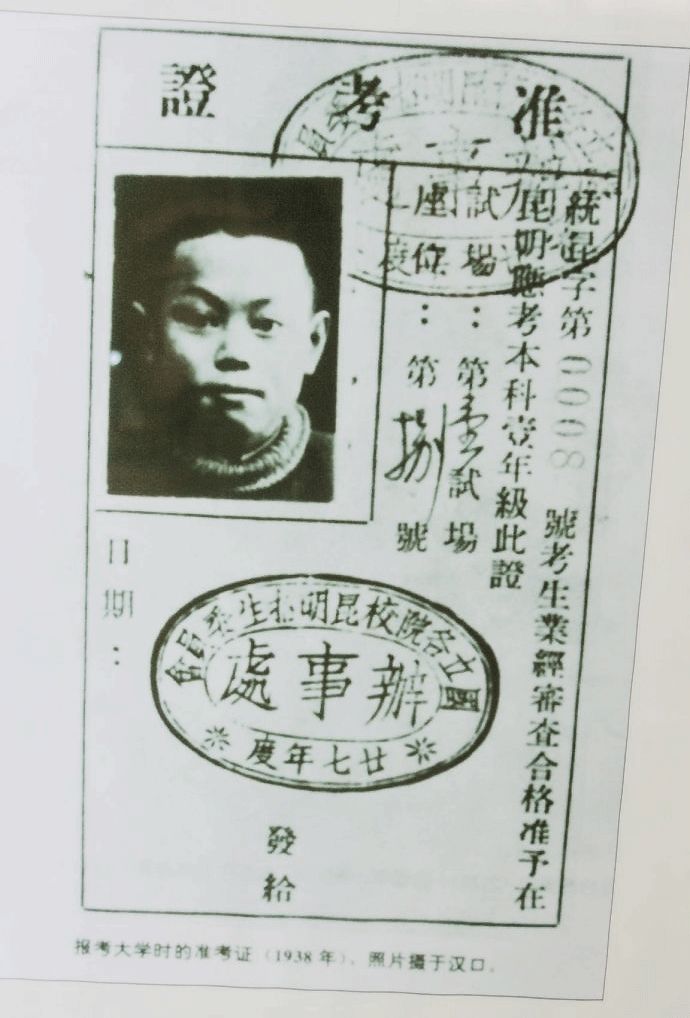

▲楊振寧當(dāng)年準(zhǔn)考證

━━━━━

但自由,并不意味著散漫。自由只是聯(lián)大精神的一個方面,與之對應(yīng)的是考試制度的嚴(yán)格,學(xué)校、教師一點都不會容情。聯(lián)大學(xué)生張鳳鳴回憶說:“1941年我入學(xué)時,班里有40多名同學(xué),畢業(yè)時僅有20多人。每學(xué)期應(yīng)修學(xué)分中,1/3不及格就要留級,1/2不及格就要退學(xué)。”一個學(xué)生考了59.5分,去跟教務(wù)長求情。被教務(wù)長拒絕,學(xué)生憤憤地說:“59.5分跟60分有什么區(qū)別?”教務(wù)長回答:“如果沒有區(qū)別,59.5分和59分也就沒有區(qū)別,以此類推,60分和0分又有什么區(qū)別?”聯(lián)大辦學(xué)8年,8000余名學(xué)生通過入學(xué)考試,但最后只有3882人畢業(yè),可見考試之嚴(yán)格。

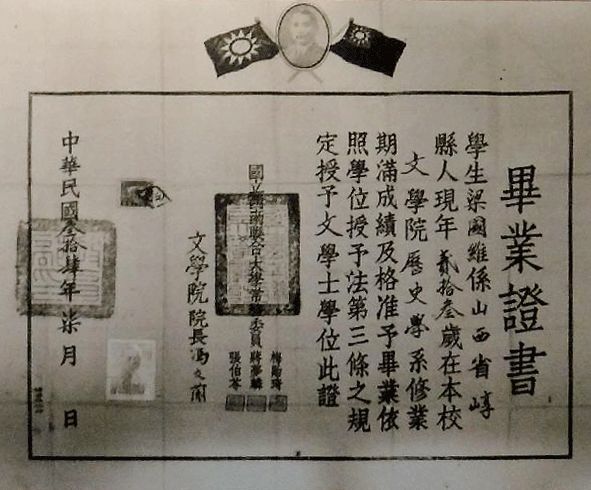

▲畢業(yè)證書

━━━━━

聯(lián)大之所以能培養(yǎng)這么多大師,不僅僅在于教授治校與學(xué)術(shù)自由,更在于他“育才先育人”的理念。西南聯(lián)大舊址,如今還豎著幾塊石碑,其中一塊寫著:育才先育人。“教授責(zé)任不盡在指導(dǎo)學(xué)生如何讀書,如何研究學(xué)問。凡能領(lǐng)學(xué)生做學(xué)問的教授,必能指導(dǎo)學(xué)生如何做人。”梅貽琦說。這個做人就是:違千夫之諾諾,作一士之諤諤。

做人,在于教授的言傳身教。當(dāng)年聯(lián)大后面文林街的茶館里,經(jīng)常可看到哲學(xué)心理系教授沈有鼎的身影。點杯茶,然后坐下來看書。有時,也會點一碟瓜子或花生,

那是他獎勵品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生的時候。他喜歡說一句話:“你們在聯(lián)大這幾年,不要只知道悶頭讀書,也要抬頭學(xué)做人。”聯(lián)大老師,就這樣從小事中將“士”之精神傳遞給學(xué)生。

▲西南聯(lián)大原教室

━━━━━

西南聯(lián)大成為中國現(xiàn)代大學(xué)的一個高峰,不止有上百留洋教授與天賦過人的學(xué)生。更可觀原因在其校風(fēng),即陳平原所說的“嚴(yán)格要求”、“堅忍不拔”之境界。

堅忍不拔的品質(zhì)從其南渡歷程可窺一斑,而另一重體現(xiàn)是,教授學(xué)生們雖日夜飽受轟炸威脅,但書照讀,科研照做。艱苦卓絕的條件下,蔣夢麟寫出了《西潮》,曾昭掄教授率領(lǐng)的“西康科學(xué)考察團”師生,通過專門的考察,為后來攀枝花礦區(qū)的開采提供了重要資料。所謂“造次必于是,顛沛必于是”,在風(fēng)雨飄搖的歲月,他們用真精神做出了真學(xué)術(shù)。

▲1941年,由西南聯(lián)大曾昭掄教授率領(lǐng)的“西康科學(xué)考察團”師生,從昆明出發(fā)橫渡金沙江,經(jīng)西昌,越大涼山,進(jìn)入彝族區(qū),對沿途礦產(chǎn)資源、交通情況進(jìn)行普查和核實。后來成為攀枝花礦區(qū)開采時的重要資料。圖為西康科學(xué)考察團全體成員合影。

1945年8月14日,日本無條件投降。1946年7月31日,西南聯(lián)大舉行常委會。梅貽琦宣布:“西南聯(lián)合大學(xué)到此結(jié)束。”隨后,三校回遷,各自復(fù)員。

81年后的今天,不必為吃穿發(fā)愁,大學(xué)遍地。只要你愿意人人都會有大學(xué)可以讀。可是今天人們說起大學(xué)不再以學(xué)術(shù)的象牙塔來形容,更多的是大學(xué)是個小社會。這一轉(zhuǎn)變值得深思,更值得遺憾。

食指在《相信未來》中寫道:“搖曳著曙光那枝溫暖漂亮的筆桿,用孩子的筆體寫下:相信未來。”任何一個國家的未來都是在孩子的手里,這個孩子怎么樣,國家就會怎么樣。而決定孩子們成長的主要因素,就是教師。

- END -

【提示】正大新聞版權(quán)歸屬正大所有,如有轉(zhuǎn)載,請說明出處