|

|

①紀年款(工匠制作完工的記錄)

②購置款(采辦或庫管清冊記錄)

③題識款(詩詞歌賦、紀念等雜項)

同樣是作為收藏門類的大宗,明清古典家具有別于瓷器、書畫的一個很大特點,就是帶有款識的古典家具非常稀少,可說是鳳毛麟角。

款識少是古典家具的一大特點,但不能說沒有帶題款的家具。通過對少量的明清家具上的款識的研究,我們發現,明清家具上的款識可以大致分為三類,一是紀年款,二是購置款,三是題識。

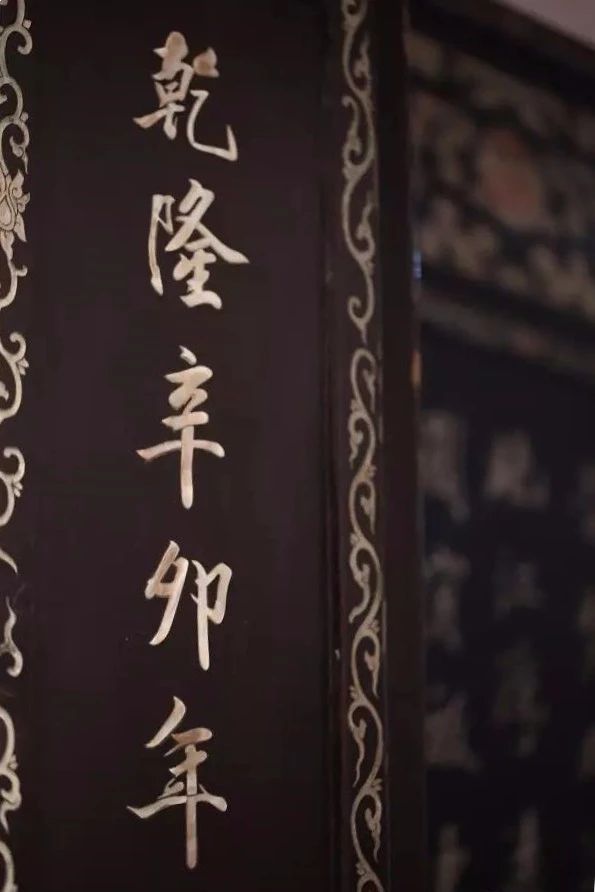

第一類為紀年款,是工匠或作坊的竣工記錄。這類銘款常顯示漆工的名字。髹漆是家具制作的最后一道工序,外銷漆器也是一門專業工藝,歷來有標示年號款識的習慣。

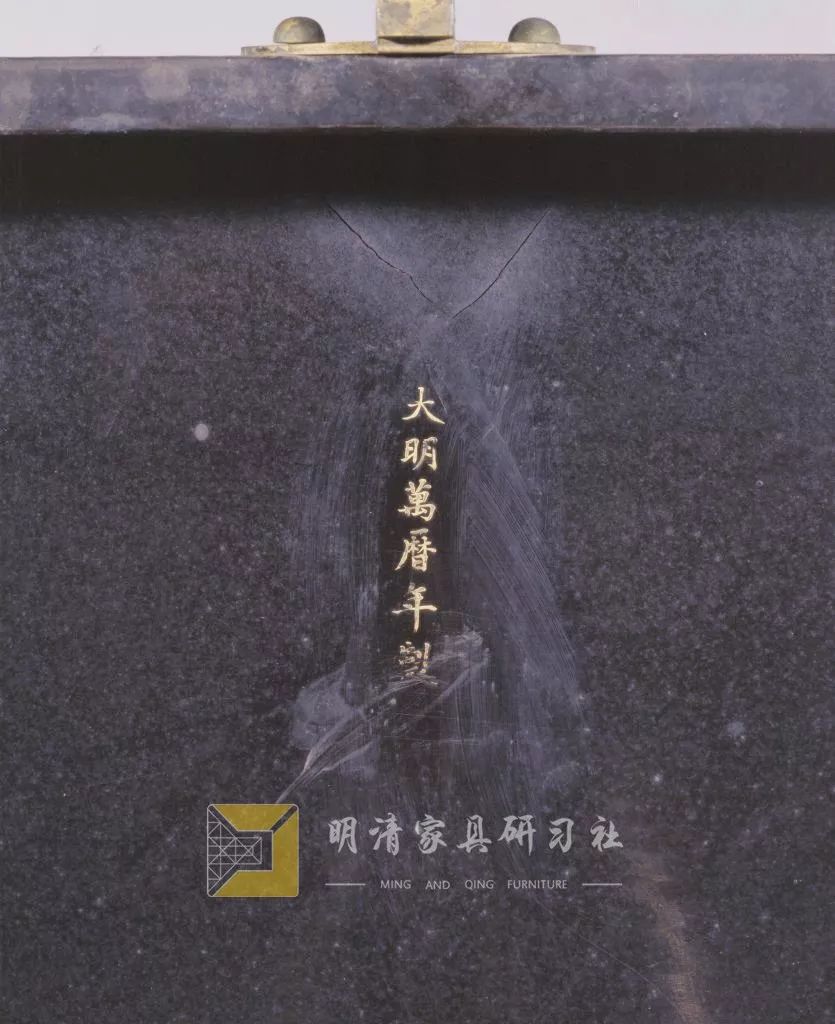

紀年款只是記錄器物的制作年代,明代家具中有紀年款的較少,從王世襄先生文中得知,故宮藏品中,有漆木家具上刻寫著"大明宣德年制"、"大明嘉靖年制"、"大明萬歷年制"等。

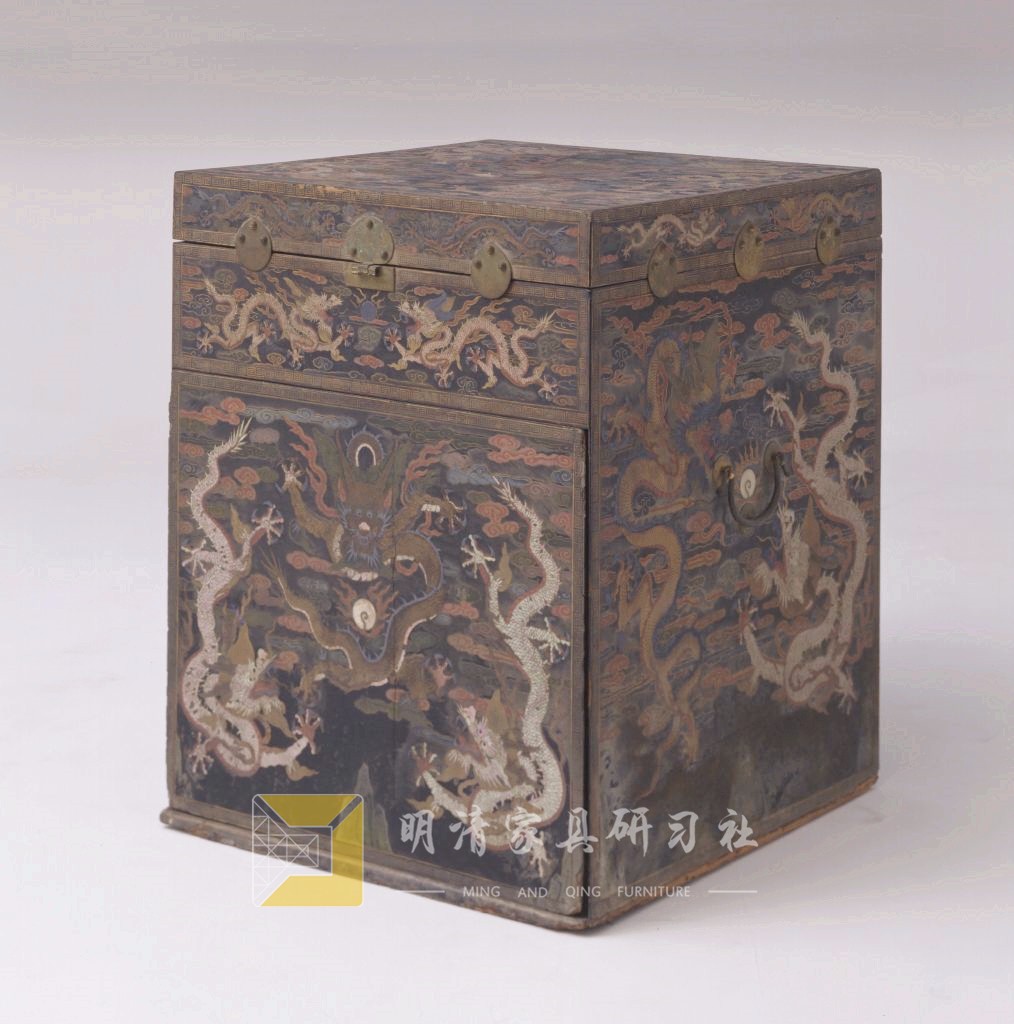

黑漆描金嵌銀螺鈿龍紋箱 明

高81.5cm,寬66.5cm,縱66.5cm

故宮博物院藏

黑漆描金龍箱式柜 明

橫73cm,縱41.5cm,高63cm

朱砂紅漆小圓角柜

奧地利維也納Kundstmuseum博物館

這種以“製”字收尾的年號款是典型年代銘款的句型,常見于漆器和瓷器上。此句型亦可套入工匠名, 表示由某某工匠“製”造。有的也用“造”字來表示,用意相同。如下面條案上牙頭部分的隱面處,就發現有這樣的款識,很可能是木刻工匠所為。

款識中含“自造”和“自做”字眼的家具,表明是在自家打造的,反映了工匠串走街串巷到府服務的傳統。

第二類銘款為采購記錄。購置款是記載此器物的購置地點、購置經過,或是定制的造價、地點等等。許多這類款用“置”字,表示采購或買辦之意。用字如“矩置”“備”或“偹”, 以及“辦”等,也都具有相同含義。

櫸木圈背椅產于江蘇 靈巖山房藏

北方的家具銘款常用“置”字,而南方則常用“備”和“辦”的諸多變體字。這類銘款的上下文類型各異,可囊括日期、采購承辦人、單位、擺置地點或價格,顯示出更為詳備的采辦記錄。

一些特定用字包括“記”(記錄)、“計”(核算)、“立”(立案)以及“誌”(記載)等,都是庫管的記號或私有財產的標記。“記”字有時也指商號,相當于公司行號。

綜觀家具銘款,第二類者為大宗,其中又以筆墨款者居多數。

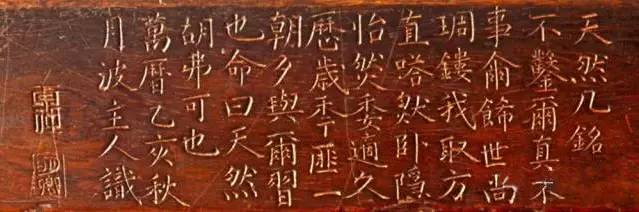

這是一只明代崇禎年間的鐵力木翹頭案的面板底面刻字的拓片。上面刻著"崇偵庚辰仲冬制于康署"。

顯然,這是家具主人所刻的購置款。題識是收藏家、鑒賞家等名人題在家具上的墨跡。或是記載此家具的來歷,或是記載得此家具的感慨與欣喜。

這種在家具上的題識,一經名人之手,也就聲價十倍,成為名器而令人矚目和珍愛了。

明代家具中,這種有款識的名器,在《清儀閣雜詠》中就記載有兩件,一件是

天籟閣書案,高二尺二寸三分,縱一尺九寸,橫二尺六寸八分,文木為心,梨木為邊,右二印曰項,曰墨林山人,左一印曰項元汴字子京。

此書案就是明代書畫家、鑒賞家項元汴收藏的家具。因為案的左右刻有三方印,因而名垂青史。

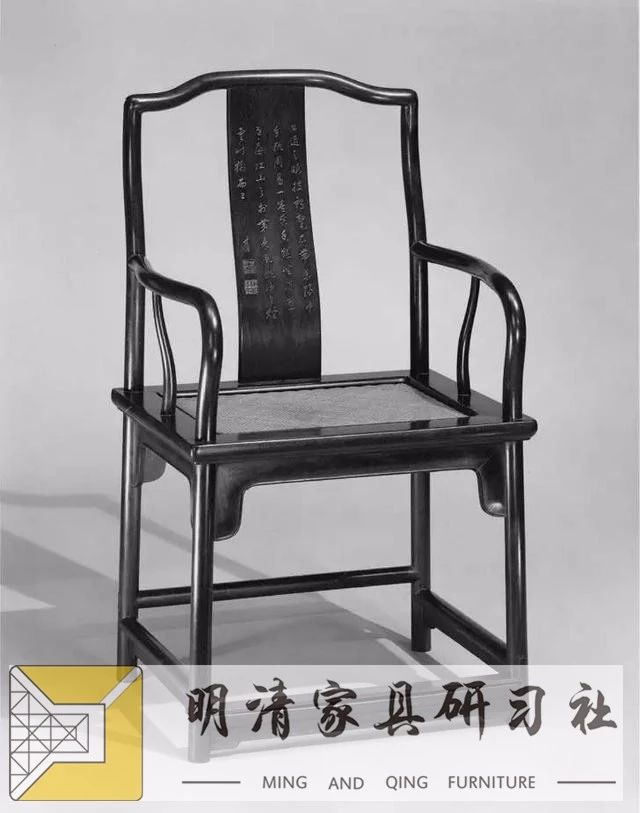

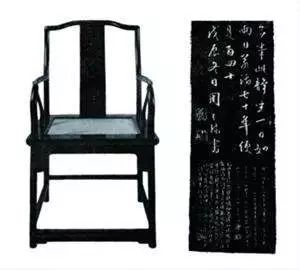

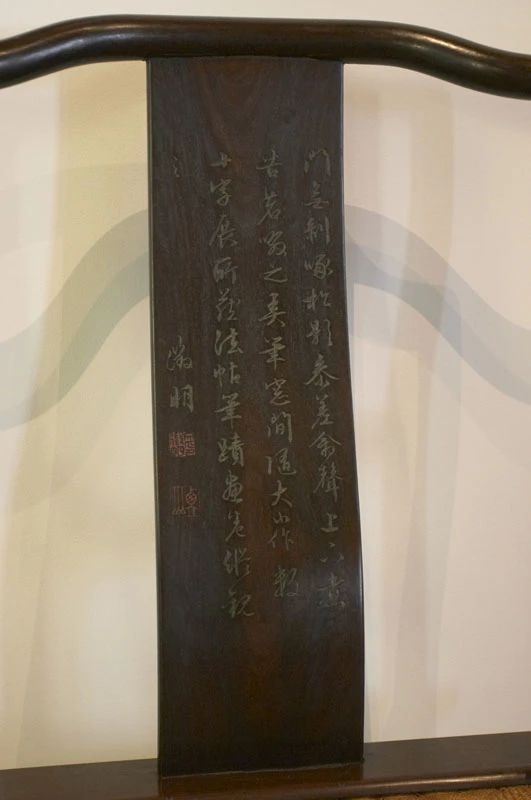

《清儀閣雜詠》中還記載了一件家具,那就是"周公暇坐”;也就是一把扶手椅。文中記載說:

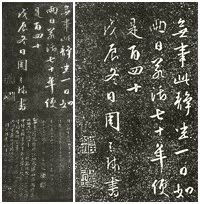

周公瑕坐具,紫檀木,通高三尺二寸,橫一尺五寸八分,倚板鐫:'無事此靜坐,一日如兩日,若活七十年,便是百四十。'戊辰冬日周天球書。印二:一曰周公瑕氏,一曰止園居士。

這只椅子是明代書畫家周天球所用,由于他在背板上刻了此五言絕句,此椅就成為一件赫赫有名的家具了。

第三類雜項銘款,內容上自詩詞歌賦、紀念紀功,下至譴世警語都包羅在內。

在家具或屏風上偶然也出現長篇大幅的詩文款或紀念款等,通常都有姓名簽署和日期,以“識”“銘”或“書”等字來表示署名人是“書寫”之人,“刻并書”則表示鐫刻及書寫者同為一人。

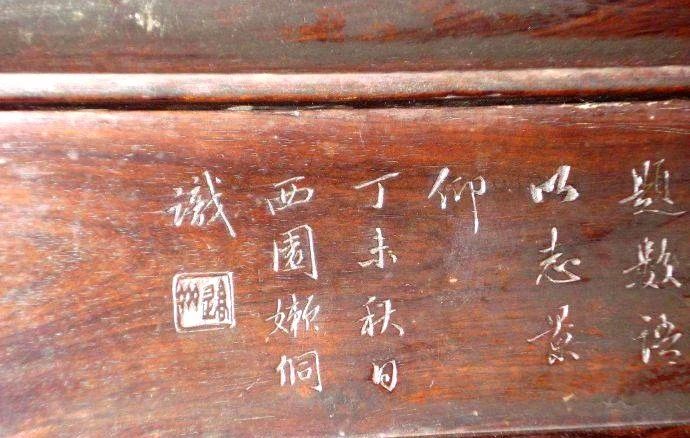

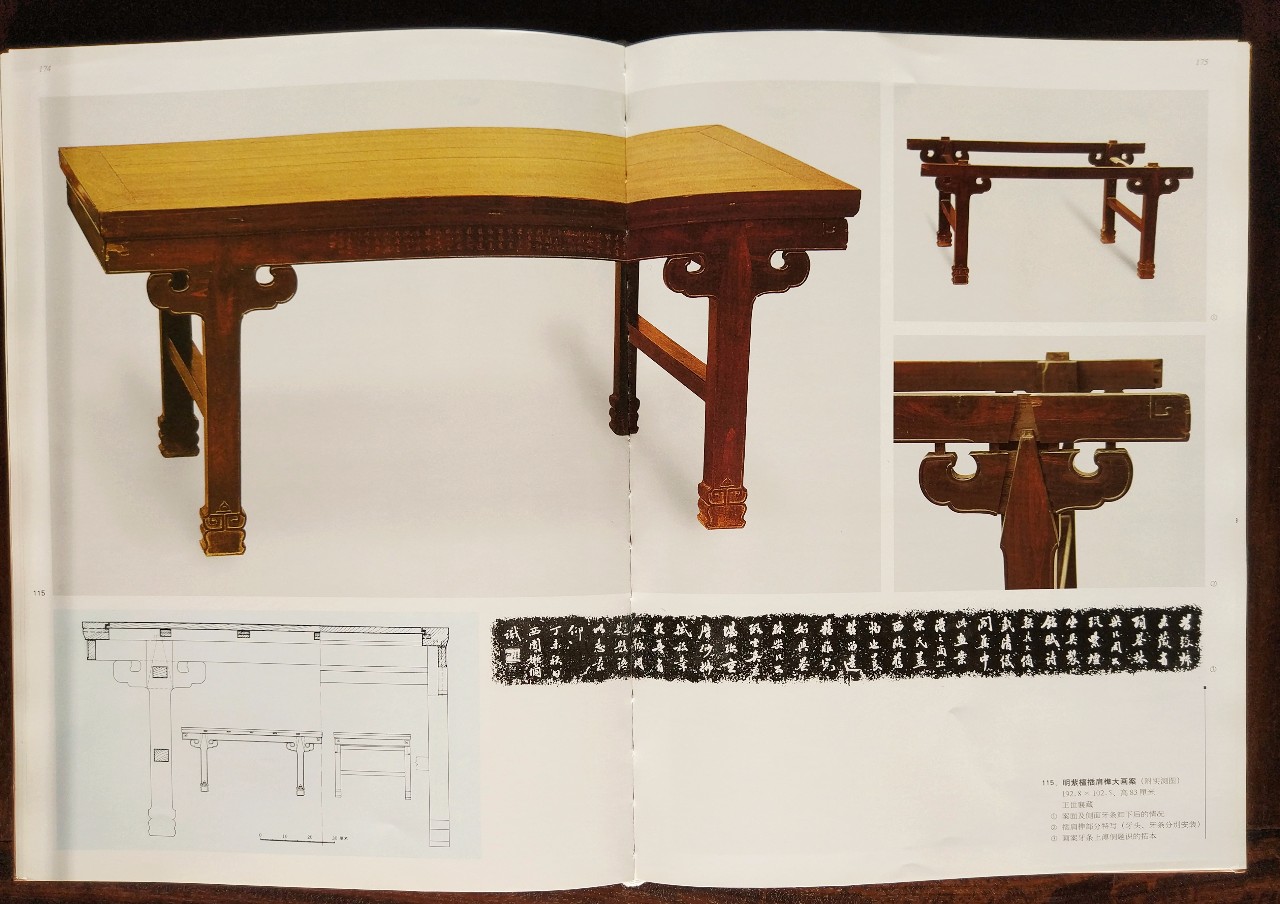

王世襄先生家中,珍藏一件明代紫檀大畫案,長192.8,寬102.5,高83厘米,云紋牙頭,通體光素。此畫案的牙條上,有一段清宗室溥侗的題識。記載他幸得此案的欣喜之情,并將所得此畫案,與項元沛書案,周天球坐椅"并堪珍重"。

這是清代有題識家具的最好實例,現收入在王世襄先生的《明式家具珍賞》一書中。

黃花梨天然幾翹頭板產于江南地區 翦淞閣藏

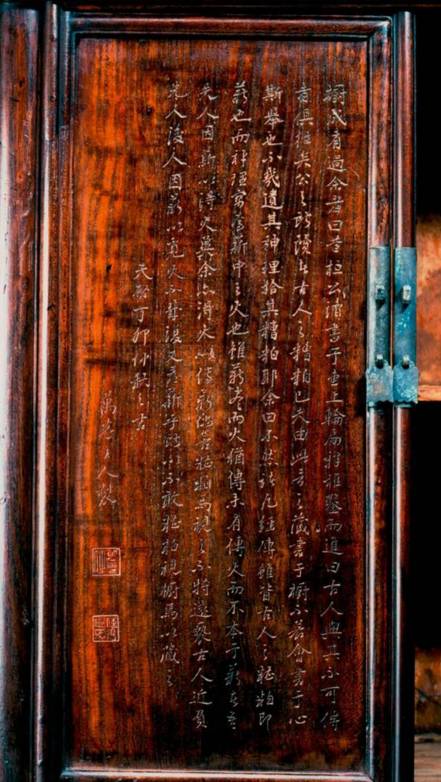

清康熙紅木漆書桌

此桌體大,長2米20,裹腿,單棖,有四個抽屜。四個抽屜面上,分別刻著梅、蘭、竹、菊。桌面上鑲嵌螺甸花鳥,十只燕子穿戲于蘭草和玉蘭花間。桌面的四邊也都鑲嵌著螺甸花草紋樣。

桌面的背面有"大清康熙甲寅年制"。此桌最寶貴的是:在桌面下的冰盤沿和垛邊,及四條腿子上,刻有鄭板橋和乾隆朝宰相劉鏞的字跡。

美國大都會博物館紫檀南官帽椅

款識是鑒定作品年代,真偽的重要依據。書法、繪畫、陶瓷等,多有款識,這些款識對于鑒定年代和真偽有決定性作用。帶款識的家具為數甚少,即使有款識,也要作多方面考查、辨其真偽。

所以,對于有款識的家具,也要結合歷史文獻,查考其真偽,并結合家具的時代造型、裝飾、工藝、木材等進行全面分析,才能獲得正確結論。

- END -

家具 / 歷史 / 文化 / 文博

▼

【提示】正大新聞版權歸屬正大所有,如有轉載,請說明出處