|

|

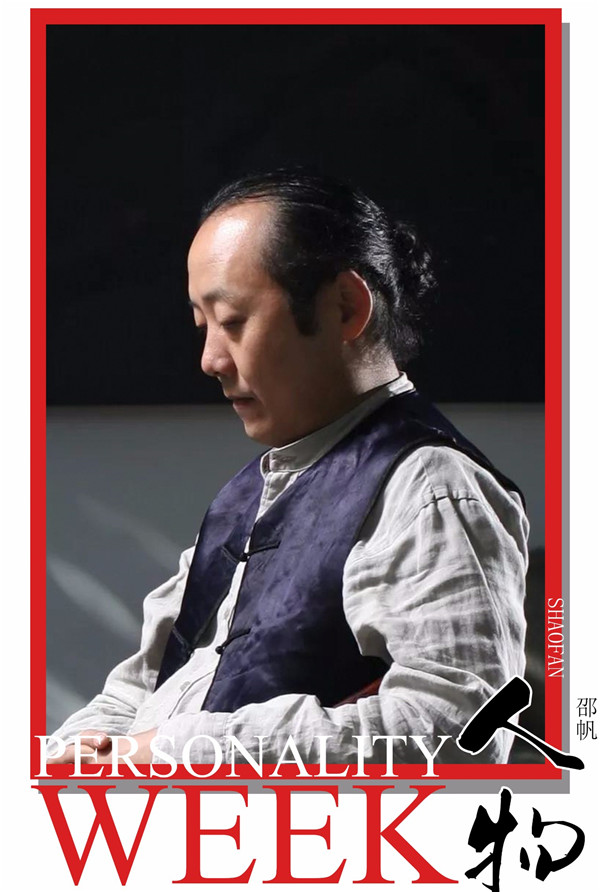

今天的主人公名叫邵帆。

作為作品被英國V&A博物館收藏的第一位中國藝術家,他招牌作品的休閑椅系列,被視作中國當代家具設計的代表,邵帆這個名字也成中國當代家具設計的代名詞。

— 1 —

在以流量帶動的爆款生產中,其實很難從所謂的“佛系”、“養生”中找到一份真正的寧靜。真正的寧靜藏在滴答的鐘聲中、熱茶的氤氳中、琴瑟的和鳴中,也存在于在這種環境下誕生的邵帆的創作中。

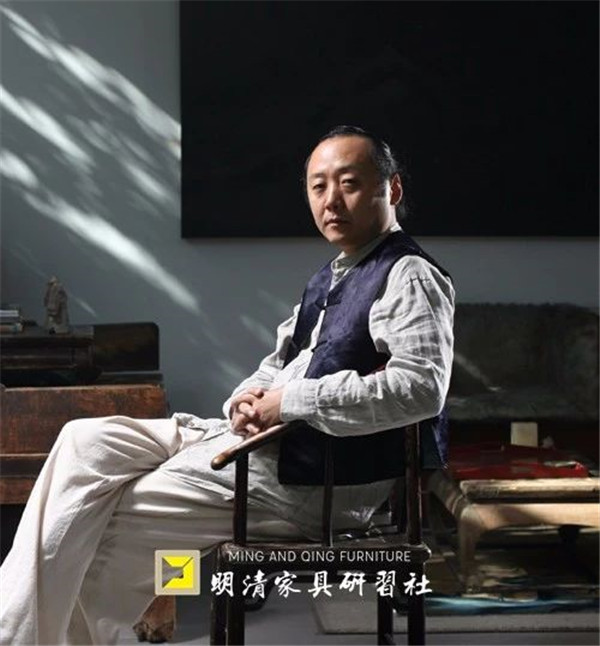

藝術家邵帆,以其對中國傳統家具的徹底解構而聞名,一直夢想著建造自己的房子。

幾年前,他在北京郊區買了一大片土地。邵范在自己和五個朋友之間劃分了房產,設計了一個復雜的建筑,挑戰了西式住房的規范,并更新了中國傳統的生活方式。

邵范稱他的建筑風格是“當代四合院”——實際上,他把胡同現代化了,搬到了郊區。

在傳統的北京四合院中,生活區由一系列的房間組成,圍繞著兩個主要的庭院,其中一處是罕見的梅樹,這是中國詩歌和繪畫中最受歡迎的主題。

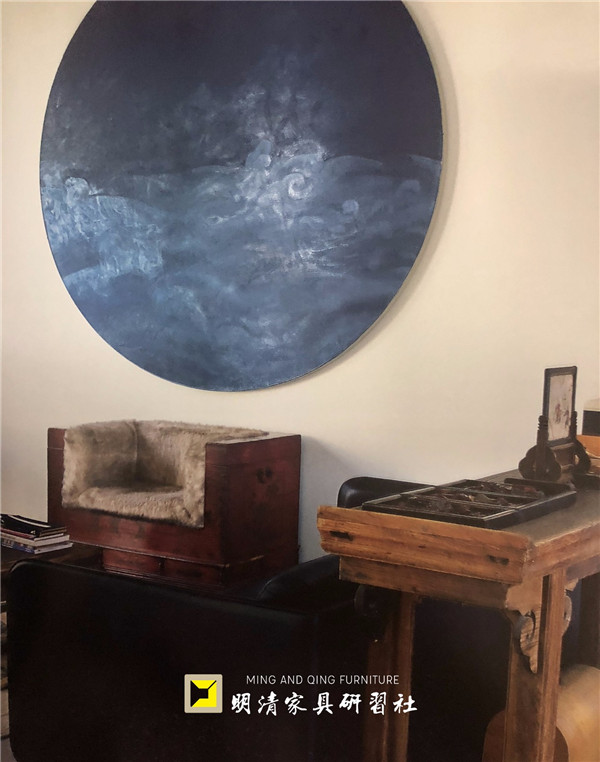

在邵帆家,他自己的椅子雕塑似乎漂浮在半空中,旁邊是古老的佛像。

明式椅子、裝置、園林、水墨、油畫都是他創作的器物,但也具備“不器”的氣質。

裝飾是多余的,但這所房子感覺很滿,因為它在藍色的墻壁里保留著當代中國的一切希望。

— 2 —

來自北京的邵帆有畫家、雕塑家、設計師的多樣身份,其雕塑作品將現代設計演練融入于傳統家具技法,是中國第一批探索藝術與設計之間界線的藝術家。

在邵帆的設計作品中,椅子成為無法讓人忽視的亮點,以致當人們談及邵帆,總不免異口同聲說到“邵帆的椅子”,其聯想頻率絕不低于James Bond之代號007。其作品被許多國內外收藏家及博物館收藏。

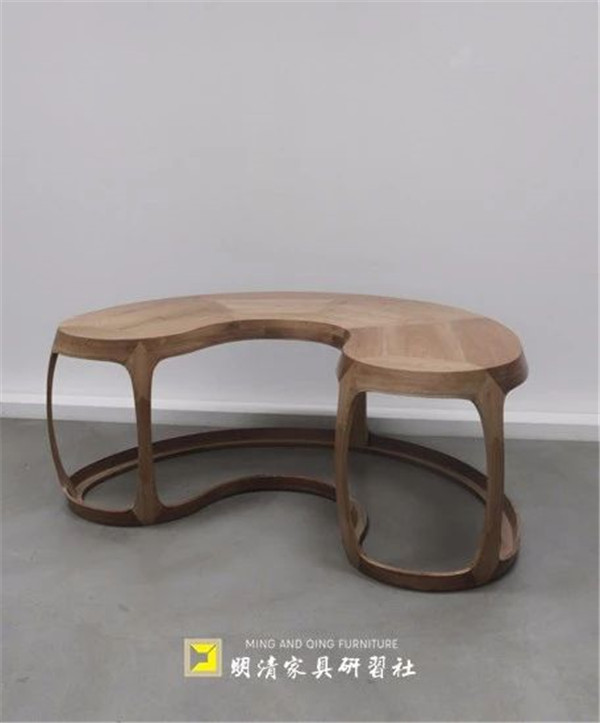

▲2008年作品“月”,英國維多利亞和阿爾伯特博物館的永久收藏

▲2006年作品,作品第一號 壓克力板 榆木 雕塑

上世紀90年代中期,他開始以明代家具為載體,將這些明清家具拆開分解,再運用現代媒材和設計法重組,創造出此后大受歡迎并被視為邵帆特征的休閑椅系列。

▲工作室內雕塑《明式須-2006,之五》2006,紫檀

邵帆從對傳統的解讀出發,修訂了自己的法則,他給審美的定義,是限制藝術家的主觀空間膨脹,達到與自然最大程度的融合,破除西方式的理性束縛。

1995年,邵帆陸續創作了一些明代家具零件與現代材料相疊加的“家具雕塑”。這些家具雕塑是成系列的,同時有普通家具的實用功能,和解構主義在建筑領域的發展類似。

▲邵帆工作室里他設計的家具

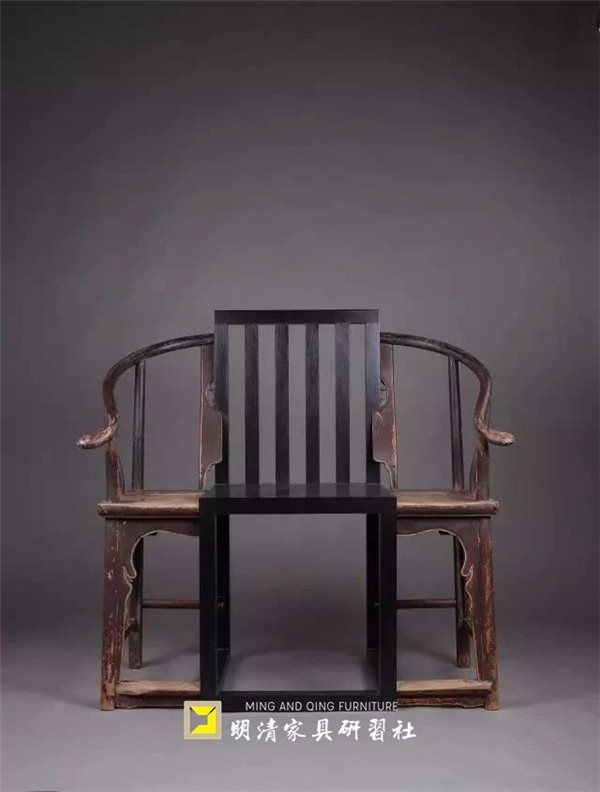

邵帆第一次選擇明式椅子就是把它劈開,然后接起來。

現在這把椅子還留在工作室——明式榆木舊圈椅,被從中間一剖為二,插入一把簇新的棱角分明的黑色楸木椅,取名為《王》。

▲《王椅》

矛盾顯而易見,卻又保持著一種古怪的實用性——你完全可以繼續坐在那張插入的新椅子上,或者挪到一側,新舊各一半。像是修補,像是嫁接,又像是一種挑釁。

日后他解釋這一想法的源頭時,最直接的原因之一,就是“我手頭正好有一批舊椅子殘件”。

▲192004年作 邵帆 明朝太師椅 紅漆楸木椅

邵帆通過一系列椅子和家具的設計,嘗試著溯源和發展中國明清家具的精髓。在他“打破與重建”的手法發揮之下,人們可以從他的作品聯想到傳統中國的家庭倫理結構。

▲1995作品一號 Work No of Year 1995

嚴格的對稱、擺放的位置原本都是等級制度的痕跡和縮影,然而邵帆卻以非常輕松的方式,對古典家具做了“變形”——民國的箱子被從蓋口處鋸出一個“座位”。

而鋸出的材料又成為其“座面”和“靠背”,沒有任何材料的增減。這一看似隨手拈來的創作靈感,揮灑自如地使藝術成為一種意味深長的生活游戲。

2005年邵帆的作品在上海對比窗藝廊展出,作品“2004年作品1號”被V&A收藏,從此進入國際視野。

▲2004年作品1號

如果說邵帆2003年前的作品還保留著一些實用的可能性,最近幾年的創作幾乎取消了任何功能性,在藝術性上走得更為徹底。

— 3 —

邵帆的作品之所以被重視,或許正因為他是用純粹的中國哲學來創作,而不是簡單地將中國元素作為視覺符號來運用。

▲2008年作品“風”,在法國盧浮宮外展出

藝術和設計以這種形式出現,令人想到了西方的現代主義;對中國物品的解構,讓當代回歸永恒,引出了一種社會批判式的效果。

▲明式五角星

▲明式繡桌

邵帆的家具雕塑所添加的現代化材料,針對無數自稱真品的贗品是無聲的諷刺,同時,也是遺失古代大師精神的啟示。這種戲劇性的不協調,是邵帆思索哲學的過程中外化的結果。

在邵帆2007年的作品中,可以看出道家思想的端倪。他利用明代工藝和裝飾美學為基礎,解構、重構,在作品中捕捉了睫毛、脊椎或者排泄物的形態。

▲2007,明式脊椎,鐵梨木

其中之一是由八個十五厘米高的小雕塑組合而成的,形狀模仿放大后的糞便;另外兩個《明式糞》,可以變成坐具。以糞便為原型,運用某種傳統工藝重現,猶如表現它的起源,與人類生存有緊密聯系。

▲2007,明式糞

邵帆似乎想告訴人們,復原屬于自己的傳統性,和最頻繁的瑣碎事務,像講述祖先的語言一樣自然而然。

由于對物的迷戀,對物的內在關系的好奇心,物體內部隱藏的是什么?它們的魅力來源是什么?在對這類問題的追問中制造出了一種新關系,邵帆把體現這種新關系的物品稱之為藝術品。

— 4 —

在將現代工業化的金屬和焊接替代古時常用的木頭和榫接的同時,邵帆卻承襲了明式家具所著重的結構性設計(家具在明代,結構比裝飾更受重視)。

▲圈椅

家具在明代,結構比裝飾更受到藝人的重視和政府的扶持,以扶手為例,圈椅將靠背和扶手的合二為一不僅是個概念的突破,而且大大簡化了制造工序,并且產生了連續的曲線之美。

▲憑幾

邵帆的圈椅將古典家具中木材的柔韌性轉移到了鋼管,并只用一張鋼板的剪切和折疊,制造了一把椅子的座面、靠背和后撐腳。理念方法的傳襲,也許比具體實物的繼承要重要得多。

《曲院風荷》將明式椅子進行拆散處理,使得媒介的局部成為獨立的部分,這時原有椅子的完整形態不復存在,作為整體的媒介的原有意義即被分解,呈現出新的圖式意義。

▲《曲院風荷》一

▲《曲院風荷》二

這是一件大漆圈椅,榫卯結構全部打開,以有機玻璃為支撐,向觀者展示了中國所獨有的榫卯結構內部情況,有人稱之為圈椅爆炸圖。

▲2000年作品1號

邵帆的家具設計風格鮮明,以“解構和重建”的手法對明式家具進行拆分和重組,賦予古典家具現代藝術生命。

他努力讓中國文化融入世界,通過一系列椅子和家具的設計,嘗試溯源和發展中國明清家具的精髓。在他“打破與重建”的手法發揮之下,人們可以從他的作品聯想到傳統中國的家庭倫理結構。

▲邵帆《圈,No.1》,胡桃木,98×62×50cm,2013年

▲邵帆《玫瑰條案,No.1》,胡桃木,88×140×45cm,2017年

矯枉過正或“去其糟粕取其精華”對他來說存在一種投機的危險性,他希望“糟粕”與“精華”共存,而在一定時期后,這兩者之間必然會產生一種新的轉化。

▲邵帆個展“近作”展覽現場,麥勒畫廊北京,2018年

因此他一直在避開這種主流,主動選擇一個邊緣化的方式存在,不受市場或者外界因素過多影響,關注的僅僅是創作本身。

這種為作品而做的思想脈絡,反而以一種看似孤寂與被動的方式,必然和主動地展開了他藝術語言獨立長存的空間,這便是他那把椅子中“請坐”的內在哲學。

莊子說:“以無厚入有間”。(依仗非常薄的進入那個空間)(《養生主-庖丁解牛》)(邵帆解讀)

明式家具是一個自足的世界。注視他時,你試圖游走其中;游走其中時,你試圖重建一個你自己的世界。一切皆可以變換為新的形式,認識世界就是分解世界。

- END -

【提示】正大新聞版權歸屬正大所有,如有轉載,請說明出處