|

|

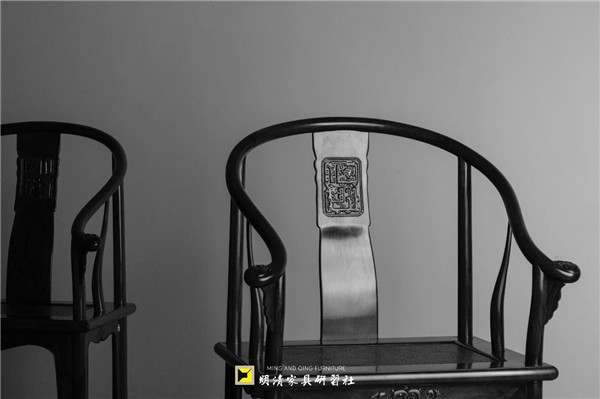

心不動故

形都泯故

坐忘一詞起源于《莊子》:

顏回曰:“回益矣。”仲尼曰:“何謂也?”曰:“回忘仁義矣。”曰:“可矣,猶未也。”他日復見,曰:“回益矣。”曰:“何謂也?”曰:“回忘禮樂矣!”曰:“可矣,猶未也。”他日復見,曰:“回益矣!”曰:“何謂也?”曰:“回坐忘矣。”仲尼蹴然曰:“何謂坐忘?”顏回曰:“墮肢體,黜聰明,離形去知,同于大通,此謂‘坐忘’。”仲尼曰:“同則無好也,化則無常也。而果其賢乎!丘也請從而后也。”

坐忘是指人有意識地忘記外界一切事物,甚至忘記自身形體的存在,達到與“大道”相合為一的得道境界,也指人在修煉中控制意志、排除雜念的內修方法。這也是歷代文人墨客所追捧的一種境界。

蘇軾曾有《水龍吟》詞一首,上闋云:“古來云海茫茫,道山絳闕知何處?人間自有,赤城居士,龍蟠鳳舉。清靜無為,《坐忘》遺照,八篇奇語。向玉霄東望,蓬萊暗靄,有云駕、驂風馭。”

明代鄭宣寫過一本很有名的《昨非庵日纂》

內中便有一篇《坐忘銘》云:

常默元氣不傷,少思慧燭內光。

不怒百神和暢,不惱心地清涼。

不求無諂無媚,不執可圓可方。

不貪便是富貴,不茍何懼君王。

味絕靈泉自降,氣定真息日長。

觸則形斃神游,想則夢離尸僵。

氣漏形歸壟上,念漏神趨死鄉。

心死方得神活,魄滅然后魂強。

博物難窮妙理,應化不離真常。

至精潛于恍惚,大象混于渺茫。

道化有如物化,鬼神莫測行藏。

不飲不食不寐,是謂真人坐忘。

當我們的心從樊籠中解放出來,在與物相接時,心對物不做分析性的了解,便不再受某種特定審美趣味或者形式的束縛,那么古與今,中與西也可跳躍出融洽的節奏。“美不自美,因人而彰。”任何的欣賞都帶有創造性,尤其在空間中,位置變了,組合變了,就會產生新的意義。唯有“ 乘物以游心 ” ,自能得到“ 忘適之適 ” 。

心不動故,形都泯故。暑熱將至,雅然館內,穿古至今。

- END -

【提示】正大新聞版權歸屬正大所有,如有轉載,請說明出處