|

|

| 明清家具研習社 |

江南好,家具舊曾諳

明清時期的上海,主要隸屬松江府,而松江府又是“江南七府”之一,經濟相當繁盛,據弘治《上海縣志》的作者王鏊所言:

松一郡耳,歲賦京師至80萬,其在上海者16萬有奇。重以土產之饒,海錯之異,木棉、文綾,衣被天下,可謂富矣。

松江古稱華亭,又名云間、谷水等。熟悉明清家具歷史的人應該都聽說過一本叫《云間據目抄》的書,書中關于“細木家具”的記載屢被學者引證,其實這本書主要記載的就是明代松江的一些掌故。

明 松江畫派·孫克弘《銷閑清課圖》 臺北故宮博物院藏

明清時期的松江帶有十分典型的“江南特色”:優越的地理位置、堅實的經濟基礎、不俗的政治區位、濃厚的文化氛圍......這些都對明式家具的誕生與發展起到了積極的促進作用。

本期推送,我們將為大家展現一些上海地區明墓中與家具相關的發現。

5江南明墓 / 上海嚴貞度家族墓

嚴貞度是明代萬歷年間的進士,任兵部職方清史司員外郎贈尚寶司司函,屬品官一列。他的家族墓位于中山北路。

據說這一塊區域原有9座墓葬,因為是上世紀六十年代被發現,沒有經過正式的考古發掘清理,工作人員僅對其中4座墓做了一定的清理工作,最終整理修復了75件隨葬品。

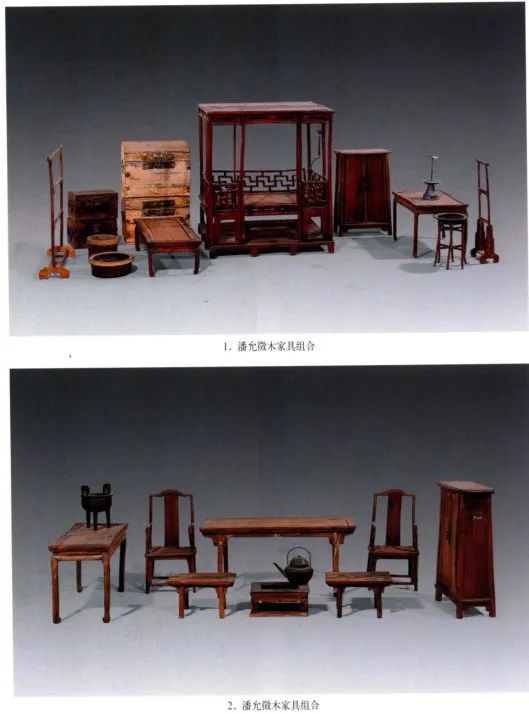

這75件隨葬品中含有數十件木器,其中又包括四柱架子床、大櫥、長方桌、長條凳、衣架、盆架、兵器架、箱子等等家具模型,品類豐富,一應俱全,其形制工藝與同時期明墓中隨葬的家具模型明器相仿。

6江南明墓 / 上海潘允征家族墓

潘允征生于明嘉靖十三年(1534年),卒于萬歷十七年(1589年),曾任修職佐郎光祿寺掌醢署監事,從八品。

他的家族墓葬也是上世紀六十年代發掘清理的,位于上海肇家浜路。他自己的墓葬中是一穴一棺一槨,棺、槨之間有一套家具模型和木俑。

這套家具模型是用當地出產的櫸木制作,從生活用器到室內陳設應有盡有,配置相當完整,包括桌、椅、床、榻、櫥、架、幾、箱、馬桶等等,甚至還有暖轎和顯轎。

其中的一件拔步床造型還頗為復雜精巧,拔步床主體是一件六柱架子床,下設地板,以矮足承托起整個上部,床前又用圍欄作廊廡。

床前圍欄和柱間圍子均用攢接作經典卍字紋,成呼應之勢。圍欄下部則裝素券口,露出一部分床底,更增疏朗觀感。值得一提的是,此品拔步床雖為明器,但床面用的還是藤編軟屜,可見“事死如生”觀念之深。

雖然潘允征本身品級不算高,但他所在的潘氏家族是上海地區的望族,明朝嘉靖年間的左都御史潘恩就是其父潘惠的長兄。

潘惠與夫人的合葬墓就在潘允征墓附近,潘惠的棺槨間空隙也放置著成套木家具明器,共34件,包括長方桌、矮幾、靠椅、條凳、箱子、衣架、盆巾架等,部分家具表面還殘留髹漆痕跡。

無論是結構相對復雜的靠椅、盆巾架,還是比較粗樸條凳,我們都能明顯看出各部位線條雖曲直不同,但都流暢順滑,這也是明式家具的一大特色。

潘允征家族墓隨葬品中的成套家具模型,帶有十分明顯的明晚期家具特色,具有很高的研究價值,歷來受到明式家具領域研究學者的重視。

有學者通過這套家具模型,客觀而完整地還原出了明代文人書房與居室的陳設面貌。床、盆巾架、衣架這類家具屬居室組合,而書桌、書架、靠椅等則屬于書房標配,可見此時的工匠在制作家具時已經有意識去強調其作為組合一部分的整體感。

7江南明墓 / 上海寶山月浦朱守城墓

位于寶山區的朱守城夫婦墓于1966年被發現清理,史料中并未找到朱守城此人的相關記載,但墓中隨葬品不少,價值也頗為不斐。

朱守城墓出土的部分隨葬品

其中最為特別的就是這件紫檀木嵌云石筆屏。它是一種將筆插和硯屏結合而成的文房用具,十分少見。整體以硯屏為主骨,在屏身一側裝雙立柱,立柱上設橫板,其中設四個孔洞,通至底座,供以插筆。

雖然少見,但這種家具并非沒人記錄過,高濂的《遵生八箋》中就有提到過此物:

宋人制有方玉、圓玉花板,內中做法肖生,山樹禽鳥人物,種種精絕。此皆古人帶板、燈板,存無可用,以之鑲屏插筆,覺甚相宜。大者長可四寸,高三寸,余齋一屏如之,制此似無棄物。有大理舊石,儼狀山高月小者,東山月上者,萬山春靄者,皆余目見,初非扭捏,俱方不盈尺,天生奇物,寶為此具,作毛中書屏翰,似亦得所。

明 嵌云石紫檀木筆屏 上海博物館藏

8江南明墓 / 上海寶山李氏墓

位于上海寶山區冶煉廠的李氏墓于1972年被發現,可惜的是當時并未留下記錄,只留下了一些清理照片。

與許多明墓類似的是,李氏墓中也有許多木制的家具模型,包括羅漢床、案、條凳、盆巾架、衣架等。還有一件墓主人生前使用的木桌,面長90厘米。

羅漢床模型的造型為經典的五圍屏式羅漢床,鼓腿彭牙,腿部作三彎式,看面當中還接一條腿足,使得左右兩邊各成一端壸門線條,讓人想起一些古畫中壸門榻的腿足設計。

木家具模型中的案也十分特別,它是一張銀杏木黑漆案,面心留白,周邊髹黑漆,讓人想起范濂在《云間據目抄》中提到的:“細木家具如書桌、禪椅之類,予少時曾不一見,民間止用銀杏金漆方桌。”或可幫助探索明式家具的源流。

- END -

【提示】正大新聞版權歸屬正大所有,如有轉載,請說明出處